"시진아!" 부르던 날부터… 이만수·김시진, 50년 배터리 우정

작성자 정보

- 최고관리자 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 17 조회

- 목록

본문

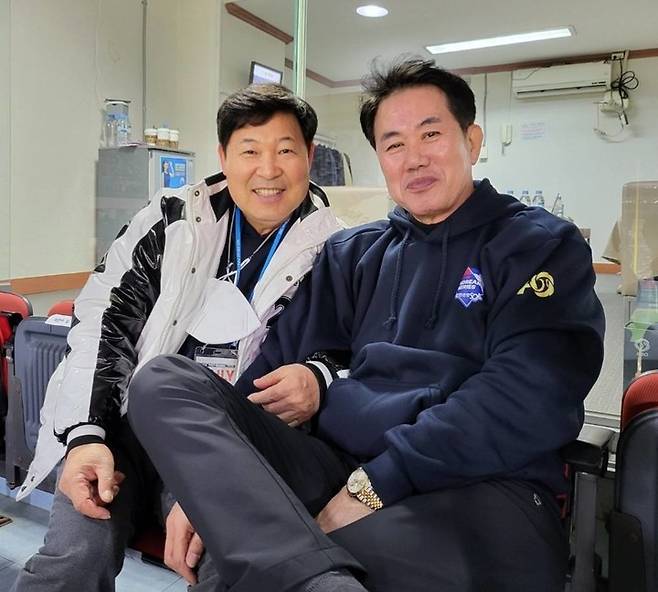

(MHN 주진노 기자) 한국 프로야구의 살아있는 전설, 이만수 헐크파운데이션 이사장이 자신의 SNS를 통해 50년에 가까운 '배터리의 우정'을 회상했다.

글 속에는 대구중·포항중 시절부터 시작된 두 사람의 인연, '선후배' 틀을 깨고 '평생 친구'로 거듭난 과정, 그리고 노년에도 변치 않는 동료애가 진솔하게 담겼다.

이만수 이사장이 처음 김시진 KBO 심판위원장을 만난 것은 중학교 1학년 여름이라며 글을 시작했다.

대구·포항 중등부 친선경기 뒤 포항 바닷가에서 수박을 갈라 먹던 추억이 둘의 첫 페이지다. 큰 키에 마른 체형이던 김 위원장은 이미 전국적인 유망주였고, 야구로 맺어진 우정은 곧 '학년 서열'의 벽을 만났다.

중학교 1학년을 유급한 탓에 같은 나이지만 1년 후배가 된 이 이사장이 "시진아!"라고 불렀던 고교 입학 첫날, 그는 선배들의 매서운 체벌을 온몸으로 겪어야 했다. 그날 이후 졸업 때까지 '김시진 선배님'이라는 호칭은 바뀌지 않았다.

대학에서도 관계는 그대로였다. 한양대에 1년 먼저 입학한 김 위원장, 그를 따라 입학한 이 이사장은 연인과 함께한 모임에서도 존댓말을 고수했다. 하지만 1979년 한양대 졸업식, 김 위원장이 건넨 한마디―"만수야, 이제 우리 말 놓자"―가 오랜 격식을 무너뜨렸다.

이 이사장은 "야, 너 인간도 아니다. 이제 와서?"라고 되받아치며 웃었고, 두 사람은 마침내 진짜 친구가 됐다.

프로 시절 삼성 라이온즈에서 배터리를 이룬 두 사람은 '노사인 훈련'을 통해 손발을 맞췄다. 사인 없이도 통했을 정도로 호흡이 완성됐고, 김 위원장은 흔들림 없는 투구폼과 강한 책임감으로 팀을 이끌었다. 은퇴 후엔 각자의 길을 걸었다.

김 위원장은 KBO 심판위원장이자 야구인으로, 이 이사장은 사회공헌과 유소년 육성에 매진하며 '헐크파운데이션'의 수장을 맡고 있다.

칠순이 멀지 않은 지금도 둘은 만나면 중·고교 시절로 돌아간 듯 웃음을 터뜨린다. 이 이사장은 "수많은 계절을 함께 뛰어넘은 우리는, 말보다 마음으로 통하는 한 팀"이라며 글을 마무리했다.

50년 세월을 관통한 배터리의 우정은 여전히 현재진행형이다.

사진=이만수 헐크파운데이션 이사장 SNS, 연합뉴스

< 시진아, 이제 우리 말 놓자 >

김시진 감독을 처음 만난 건 내가 중학교 1학년 때였다. 나는 대구중학교, 김시진은 포항중학교에 다니고 있었다. 무더운 여름이면 중학교 야구팀들이 포항으로 내려가 친선경기를 하곤 했는데, 경기를 마친 후 포항 바닷가에서 수박을 갈라 먹고 바닷물에 뛰어들던 기억이 아직도 생생하다.

그 시절 김시진은 바짝 마른 체구에 유난히 큰 키로 눈에 띄는 선수였다. 일찍부터 야구에 두각을 드러냈고, 자연스럽게 우리는 야구를 통해 친구가 되었다. 다만 나는 야구를 조금 늦게 시작해 중학교 1학년 때 유급을 하게 되었고, 그로 인해 김시진과는 나이는 같지만 학년은 달라졌다.

김시진이 대구상고에 먼저 입학하고, 1년 뒤 나도 같은 학교에 들어갔다. 고등학교 시절, 야구는 지금의 프로야구보다 훨씬 큰 인기를 누리던 시대였다. 수업 시간에 몰래 라디오를 귀에 숨기고 고교야구 중계를 듣다 선생님께 들켜 혼나는 일도 흔했다. 라디오에서 들려오던 김시진의 이름은 전국적으로 유명해지고 있었고, 나는 그와 다시 한 팀이 되었다는 사실이 무척 반가웠다.

입학 첫날, 운동장 한편에서 김시진을 발견하자 반가운 마음에 달려가 "시진아!" 하고 불렀다. 그때 나는, 그 말 한마디가 어떤 후폭풍을 불러올지 전혀 예상하지 못했다. 그 모습을 지켜보던 3학년 선배가 갑자기 얼굴을 굳히더니 "야, 이리 와봐라" 하더니 전학년 1학년을 모두 운동장에 집합시켰다.

"1학년이 2학년 선배한테 이름을 부르고 반말을 한다?"

그 말이 떨어지기 무섭게, 우리는 줄을 맞춰 앉았다. 그리고 본보기로 지목된 나는 맨 앞줄에 섰다. 선배는 야구방망이를 들고 나와서는 내 엉덩이를 있는 힘껏 내리쳤다.

한 대, 두 대…

방망이가 엉덩이에 닿을 때마다 숨이 멎고, 눈물이 핑 돌았다. 맞는 도중에도 선배는 "너 앞으로 김시진 선배한테 다시 반말해봐라, 혼줄을 내줄 거야!" 하며 소리를 질렀다.

그날 이후, 나는 졸업할 때까지 김시진을 철저히 '선배'로 모셨다.

고등학교 시절 우리는 배터리로 호흡을 맞췄고, 대학에서도 또 다시 함께였다. 김시진은 나보다 한 학년 위로 한양대학교에 진학했고, 나는 1년 뒤 그 뒤를 따라 입학했다. 그 시절에도 나는 여전히 김시진을 선배로 대했으며, 지금 돌이켜보면 참 고지식할 정도로 그 선을 넘지 못했다. 마치 김시진의 '꼬봉'처럼 굴었다고 해도 과언이 아니다.

그러던 중, 뜻밖의 상황이 벌어졌다. 대학 시절 처음으로 교제를 시작한 여자친구가 김시진의 초등학교 동창이라는 사실을 알게 된 것이다. 김시진은 포항중앙국민학교를 나왔고, 내 여자친구 역시 같은 학교 출신이었다.

야구부 훈련이 끝난 저녁, 셋이 함께 강촌으로 여행을 간 적도 있었고, 모임 자리에서도 자주 마주쳤다. 그런데 나는 여전히 "선배님, 선배님" 하며 존댓말을 쓰고 있었고, 여자친구는 "시진아, 너 진짜 웃긴다" 하며 반말을 툭툭 섞었다. 그 묘한 언어의 온도차가 점점 불편해졌고, 어느 순간부터는 김시진과 함께하는 자리를 피하게 되었다. 당시에는 괜히 기가 죽기도 하고, 남자로서 자존심도 조금 상했던 것 같다.

하지만 세월이 흐르고, 김시진은 한 번도 내게 우위를 내세운 적이 없었다. 대학 졸업식 날, 나를 조용히 부르더니 "만수야, 이제 우리 말 놓자" 하고 웃었다. 그 말에 나는 장난스럽게, "야, 너 인간도 아니다. 이제 와서?" 하고 받아쳤다. 그때를 기점으로 우리 관계는 비로소 진짜 친구가 되었다.

그 여자친구는 이후 나의 아내가 되었다. 그리고 지금도 우리는, 김시진 감독을 '시진이'라고 부르며 스스럼없이 대해 준 그 사람을 함께 기억한다.

프로 시절에도 우리는 삼성 라이온즈에서 한솥밥을 먹었다. 배터리로 손발을 맞추는 훈련을 수없이 했고, 어느 순간부터는 사인도 없이 서로의 마음을 읽을 수 있었다. 우리는 불펜에서 장비를 다 착용한 채 노사인 훈련을 집중적으로 했다.

현역 시절 김시진의 투구 폼은 한 치의 흔들림도 없었고, 마운드 위에서의 배짱과 책임감은 단연 독보적이었다. 그의 펀치는 고등학교 시절보다 더 묵직해졌지만, 여전히 그 본질은 그대로였다.

이제 우리는 칠순을 바라보는 나이가 되었고, 김시진은 KBO 심판위원장으로 또 다른 인생을 걷고 있다. 지금도 가끔 만나면 마치 어제도 함께 운동장에서 땀을 흘린 사람들처럼 허물없이 웃는다.

그날 김시진 감독이 내게 건넨 한마디, "만수야, 우리 이제 말 놓고 지내자"는 지금도 내 마음속에서 따뜻하게 울린다. 수많은 경기와 계절을 함께 뛰어넘은 우리는, 그렇게 선배에서 친구가 되었고, 지금은 말보다 마음으로 통하는, 진짜 한 팀이 되었다.

관련자료

-

이전

-

다음